【県指定文化財のご紹介】

こんにちは!今回は、北潟にある2つの県指定文化財についてご紹介します。

木造執金剛神像(吽像)

- 種別: 彫刻

- 所在地: 北潟42-12-2 安楽寺

- 指定年月日: 昭和32年3月11日

- 所有者: 安楽寺

この木造執金剛神像(吽像)は、高さ294cmの寄木造りの巨像で、筋肉の表現が非常にリアルで躍動感あふれる姿が特徴です。刀法は、鎌倉時代に活躍した慶派(運慶・湛慶・快慶)の流れをくみ、鎌倉期の作と推定されています。口を閉じた「吽像」が本堂に安置されていますが、元々は山門の左右に口を開けた「阿像」と向かい合わせで設置されていたとされています。残念ながら、阿像は現存しておらず、吽像も一部の装飾を失っている状態です。

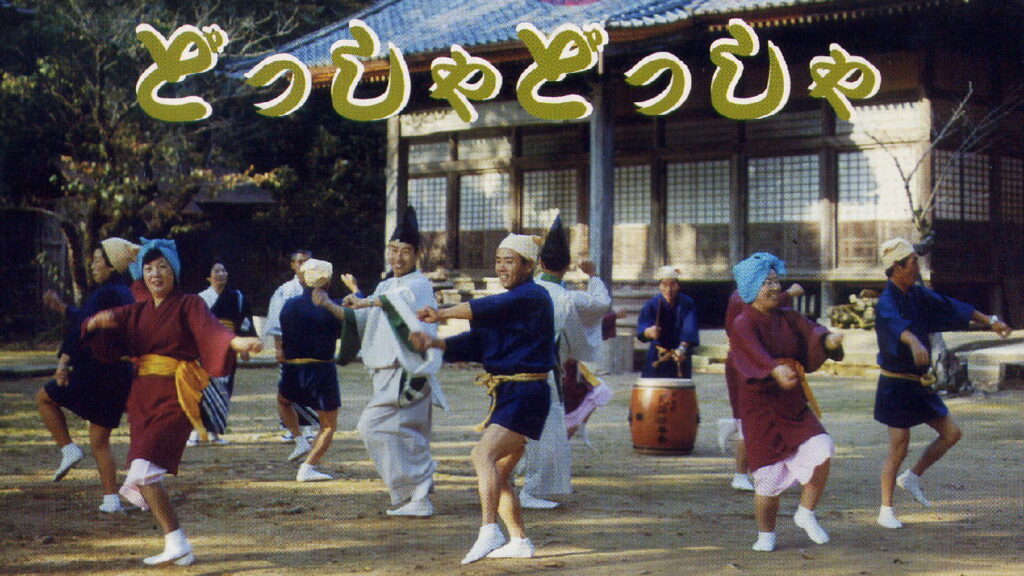

北潟古謡どっしゃどっしゃ

- 種別: 無形民族文化財

- 所在地: 北潟

- 指定年月日: 平成6年5月20日

- 所有者: 北潟民謡保存会

この古謡「どっしゃどっしゃ」は、農耕や漁撈などの共同作業を背景に生まれた労働歌と考えられており、問答形式の歌詞が多く、北潟での暮らしや信仰に基づく物語を含んでいます。音律は「3-7 7-5」のリズムが特徴的で、記紀や万葉集に見られる古代の歌謡に近い形式です。現在でも、北潟小学校の子どもたちが北潟民謡保存会の指導を受け、地域のお祭りやイベントで披露しています。

どっしゃどっしゃ古謡の一節(合唱):

アラ どっしゃどっしゃどうえ 手おさかたねて どっしゃ踊れ ・・・ 民謡の全部を見る

【市指定文化財のご紹介】

北潟地域には、歴史的に重要な市指定文化財が数多く存在します。今回は、絵画や彫刻、天然記念物など、地域の文化と歴史を今に伝える貴重な文化財を詳しくご紹介します。

絵画:弘法大師図像

- 所在地: 北潟42-12-2 安楽寺

- 指定年月日: 平成元年12月1日

- 所有者: 安楽寺

この弘法大師図像は、わが国における最も一般的な形式の大師像で、真如親王の手によるものとされています。特徴的なのは、大師が結跏趺坐(けっかふざ:足を組んで座る)した姿で、全身を茶色の袈裟で包み、右手に五鈷杵(ごこしょ)、左手に念珠を持つ姿勢です。足元には、沓(くつ)が横たわり、傍らには水瓶が置かれています。この形式の弘法大師像は、高野山の御影堂にも古くから祀られており、室町時代の作と推定されています。弘法大師信仰の象徴的な姿が描かれた、この文化財は特に宗教的・歴史的価値が高いものです。

仏画(3幅対)

- 所在地: 北潟42-12-2 安楽寺

- 指定年月日: 平成元年12月1日

- 所有者: 安楽寺

この仏画は、3つの幅に愛染明王(あいぜんみょうおう)、薬師如来(やくしにょらい)、虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)が描かれています。特に愛染明王の絵では、金箔を細い線状に切り、絵の表面に貼り付ける「切金手法」が用いられています。この技法は、室町時代の仏教美術の特徴であり、当時の技術の粋を集めた作品です。また、薬師如来の左右には日光菩薩と月光菩薩が脇侍として描かれています。これらの仏画は宗教的な象徴のみならず、美術的にも非常に価値が高い作品です。

彫刻:薬師如来坐像・天部立像

- 所在地: 北潟236-10 八雲神社

- 指定年月日: 昭和56年2月20日

- 所有者: 八雲神社

薬師如来坐像は、かつて安楽寺の奥の院があったとされる八雲神社の薬師堂に安置されており、奥の院の本尊とされています。この像は、12世紀(平安時代後期)の作で、高さ139cmという大きな寄木造りの仏像です。表情や衣の細かい表現には、王朝文化の優雅さが反映されており、平安時代の作風を今に伝えています。

また、薬師如来の左右に配置された天部立像は、四天王のうち二体で、それぞれ高さが139cmと134cmの木彫り像です。彫眼を用いて、精緻に表現されたこれらの天部像は、仏法を守護する存在として重要視されています。これらの仏像は、寄木造りや玉眼手法を駆使した優れた技術の証です。

彫刻:阿弥陀如来坐像

- 所在地: 赤尾11-20 白山神社

- 指定年月日: 昭和56年2月20日

- 所有者: 白山神社

この阿弥陀如来坐像は、赤尾地区の白山神社のご神体として祀られています。高さ26cm、肘張18cm、膝張26cmの小さな像ですが、眼の部分を彫り抜いて水晶を嵌め込む「玉眼手法」が用いられています。これは鎌倉時代の特徴であり、精緻でありながらも人間味あふれる表現がなされている点が特筆すべき点です。また、この像は長い年月を経ても非常に良好な状態で保存されており、白山信仰の本地仏として重要な位置を占めています。

彫刻:大日如来坐像

- 所在地: 北潟42-12-2 安楽寺

- 指定年月日: 平成元年12月1日

- 所有者: 安楽寺

大日如来坐像は、蓮台上に結跏趺坐をして、法界定印(ほうかいじょういん)を結んでいます。この像は、室町時代の作とされ、高さ77cmというサイズながら、非常に細部にわたって精緻に造られています。寄木造りと玉眼手法を用い、仏身には金箔が施されており、条帛(じょうはく)には朱彩が施されています。特に、その技術と表現は時代を象徴するものであり、歴史的にも価値の高い文化財です。

天然記念物:イチョウ

- 所在地: 北潟42-12-2 安楽寺境内

- 指定年月日: 昭和54年10月27日

- 所有者: 安楽寺

安楽寺の境内にそびえ立つイチョウの木は、樹高26.1m、幹廻3.8m、根廻5.7mと非常に大きなサイズです。このイチョウは、泰澄大師が養老2年(718年)に安楽寺を開基したとされる頃から存在していたと伝えられています。そのため、地域の歴史や信仰に深く結びついた木として、多くの人々に愛されています。

天然記念物:社叢林

- 所在地: 赤尾11-20 白山神社内

- 指定年月日: 昭和56年2月20日

- 所有者: 白山神社

白山神社の社叢林は、スダジイを中心に、ケヤキやスギ、センダンなどの巨木が茂る自然の宝庫です。最大のスダジイは、幹廻6.34m、根廻8.5m、高さ25mに達し、樹齢数百年の巨木がいくつも存在します。この社叢林は、白山信仰の象徴である阿弥陀如来像(鎌倉時代の作)を擁する神社として、地域の自然環境を守り続けています。

北潟地域に息づくこれらの文化財は、地域の歴史や信仰を今に伝える重要な遺産です。それぞれの文化財が持つ独自の物語や技術を知ることで、さらに地元の魅力を感じられるでしょう。ぜひ、これらの文化財に触れて、地域の歴史を肌で感じてください。